こんにちは、サンプルりか子です。

東京神保町の映画館、岩波ホールへ行く前日というか

日付変わって当日の深夜2時。

私はいつものようにTwitterを見ていると、

ある人が岩波ホールの上映映画について投稿していました。

そういえば岩波ホールは2年くらい行ってなかったかも…。

と思い、すぐに岩波ホールのサイトに行き、上映作品を確認しました。

当時上映されていたのは北マケドニア舞台の『ペトルーニャに祝福を』でした。

あらすじをざっと読み、よし、観よう。と決め、

何故か一番はやい朝の時間に行く計画をしました。

6月某日、『ペトルーニャに祝福を』を観ました。

岩波ホールはコロナ感染対策で席が半分になっていました。

どの映画館も同様ですね。

お客さんは同世代くらいの方も3,4人くらいはいました。

以前もそうでしたが、ご年配の方が多い印象でした。

公式パンフレットやネット上でもコメンテーターの方たちのコメントを読むことができて

私も共感するばかりなのですが、

以下、それとは違う視点で私なりに感想を書いてみようと思います。

※ネタバレ記事ですのでご注意ください。

*******************

『ペトルーニャに祝福を』はこんなあらすじです。

北マケドニアの小さな街。

ペトルーニャは女性に禁じられた“幸せの十字架”を偶然手にするが――。32歳のペトルーニャは、美人でもなく、体型は太目、恋人もいない。大学で学んだのに仕事はウェイトレスのバイトだけ。主義を曲げて臨んだ面接でもセクハラに遭った上に不採用となった帰り道に、地元の伝統儀式“十字架投げ”に出くわす。それは、司祭が川に投げ入れた十字架を男たちが追いかけ、手に入れた者には幸せが訪れると伝えられる祭りだ。ペトルーニャは思わず川に飛び込むと、その“幸せの十字架”を手にするが「女が取るのは禁止だ!」と男たちから猛反発を受け、さらには教会や警察を巻き込んでの大騒動に発展していく・・・。

引用:映画『ペトルーニャに祝福を』公式サイトより

私がこの文を読んだ時まず思い浮かんだのが、

「なぜ女性が十字架を手にしただけで警察沙汰にまでの大騒動になってしまうんだろう?」

という疑問でした。

日本でも女性禁制の行事、お祭りは多くあります。

私が知っているお祭りも男性たちが裸で水の中に入り、

山の神に祈りを捧げます。

このお祭りの神様は女性だから男性しか受け入れられないのだとか。

「私も神に祈りを捧げたい」

といって女性が水の中に入ったら、日本でも大騒動になるのでしょうか。

「女性が神聖な儀式を穢した」

とされるのでしょうか。

塩をまかれるでしょうか。

女性は別の方法で祈れと追い返されるのでしょうか。

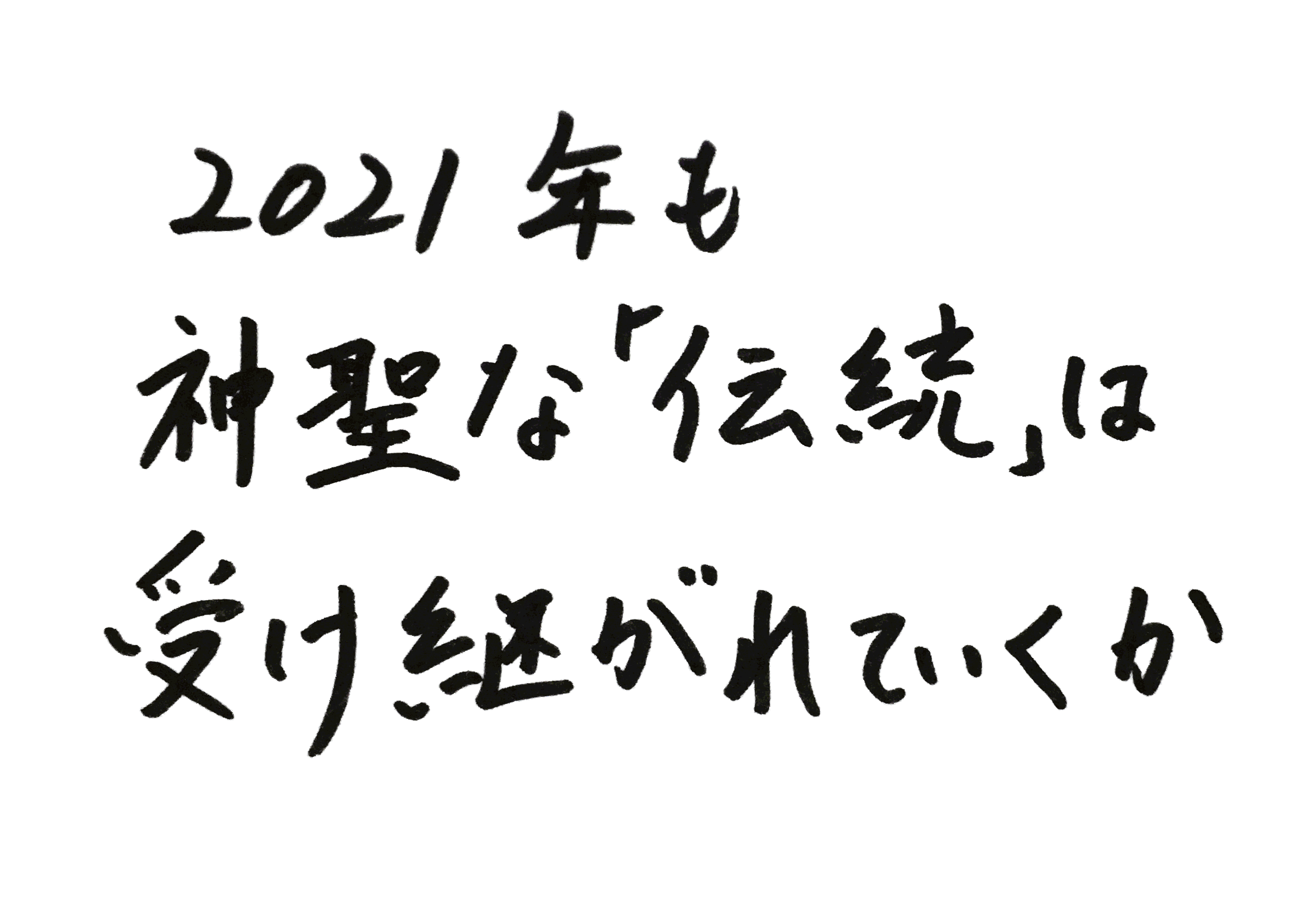

伝統といえば日本の国技「相撲」でも、2018年こんなことがありました。

(「下りなさい」相撲協会員、口頭でも直接指示 心臓マッサージの女性は看護師「いたたまれず、とっさに…」)

日本の各地でも「伝統」という名のもとに、男性優位社会、女性蔑視は

今もなお受け継がれています。

「伝統」ってなんなんでしょうね。

「歪んだ伝統」と呼びたいくらいです。

医療系の大学入試で女性が不利になる操作をしているという事実が

今の時代でも次々と発覚しています。

主人公のペトルーニャは32歳で、私の年齢にも近い同世代です。

大学をオールAの好成績で卒業したにもかかわらず、

定職に就けず、むしろ就職への諦めも漂い、老いていく両親と田舎町で暮らしています。

ペトルーニャと同様の境遇、暮らしをしている人は、

日本にも、世界の何処にでもいますよね。

面接官が言った、

「裁縫はできず、就職経験もない、事務もしたことがない、見た目もそそらない(だからダメ)」

という言葉は、ハッキリそう言わなくても殆どの人がそう見なしているのではないでしょうか。

それもそうですよね、人を雇うとなれば、やはり「ちゃんとできる」と思える人に働いてほしいもの。

当然その職種の経験があり、就職経験もあり、ついでに見た目も良いにこしたことはありませんよね。

これが世の中、社会ですから。

だからペトルーニャのような人はなかなか世の中で信用のおかれる立場、

就職して、職のキャリアを積んでという道を歩めない。

ペトルーニャがこの状況に陥った理由には彼女本人の性質も多少あるかも知れませんが、

この社会の風潮や空気感、受け継がれてきた伝統がものすごく影響していると思います。

この映画を観て改めて、

「事実男尊女卑の社会に気にせずとも暮らしていけるポジションにいる男性は

そのことが”当たり前”になっているのでその言動から自覚のなさが現れているし、

(あったとしても「まぁいっか」で終わっていると感じる)それが蔓延している」

と(普段の感じも相まって)嫌悪感を感じましたし、

人々が皆幸せに生きていくという上で「宗教」というものの存在意義を疑わざるをえませんでした。

以前もこのブログで紹介した『「愛」するための哲学』での一節を思い出しました。

イェルサレムからエリコまで通じる道の途中に一人のユダヤ人の旅人が倒れていた。

強盗に襲われ、半殺しにされたのだった。

最初にそこを通りかかったのはユダヤ教の聖職者だった。

その人は見て見ぬ振ふりをして通り過ぎた。

次に通りかかって瀕死の旅人がいるのに気づいたのは、

世襲で下級祭司になったレビ人だった。レビ人も足早にそこを離れた。

旅人を救ったのは驢馬に乗って商用の旅をしていたサマリア人だった。

サマリア人はその旅人を驢馬に乗せて宿屋に連れていき、

すべて自分の費用で旅人が回復するまで世話をした。いわゆる「良きサマリア人」と呼ばれているこの有名なエピソードを、イエスは「隣人愛」を具体的に説明するものとして語っています。つまり、「みんなが仲良くし、立場や信条が異なっていたとしてもそれぞれに助けあわなければならない」という教えです。

引用:白鳥春彦著,『「愛」するための哲学』(河出書房新社、2021年)

先程リンクをはった相撲の土俵に女性が上がったことについての相撲関係者もそうですし、

「伝統」というものを免罪符とした教条主義的な考えでこの世の中は運用されているなと感じています。

その「伝統」には往々にして男性優位、女性蔑視の思想というか、精神が根付いています。

逆の立場だったら、男性諸君、どう思うんでしょうかね。

生まれる前の何千年も前から脈々と受け継がれし神聖なこの「当たり前」の精神、社会でその「当たり前」を

客観的に見られる人はどれくらいいるのでしょうか。

「当たり前」だった自分たちのこの立場が危ぶまれるとなると、

えらいさんたちは「事実」を、「ルール」を、変えにかかるでしょうか。

新たな「形式」として表明するのでしょうか。(つまり形骸化)

思うだけでは、形式をとっただけでは、実際に行動しないと変わらない。

この映画で毅然として警察に囚われているペトルーニャに対し、

神聖な儀式に参加した聖職者である男性達は怒り狂い暴徒化しました。

彼らが怒るべき先は、本当にペトルーニャなのでしょうか。

自身のこの姿を見てもなお「神の名のもとに」祈ることができるのでしょうか。

一体何を祈るのでしょうか。

自分たちの優位な立場、自分だけの幸せでしょうか。

何のための十字架なのでしょうか。

何のための宗教なのでしょうか。

自分の幸せのためだけにあるのでしょうか、宗教は。

ペトルーニャはあのセクハラ面接官が言うように、聖職者の男たちが言うように、

彼女の母親が言うように、そして世の中が言うように、

「ダメ女」ではありません。

あなた方よりよっぽど自分に素直で、

「幸せとは何か」自分で考え行動する人だ。

と感じずにはいられませんでした。

彼女はああいう生活をしながら、自分でわかっていたと思います。

自分がどう見られているかも、どう振る舞えば良いかの処世も、

「”伝統”の尊さ」も。

最後、雪道を踏みしめて警察署から家路につくペトルーニャの姿は

とても堂々と自身に満ちているようでした。

いい映画に出会えました。

映画の中でジャーナリストのスラビツァがこういっていたのが皮肉でした。

「2018年でも北マケドニアは暗黒時代です。まさに”永遠の国”」

小さなことからでも、一人ひとりの行動で社会が良い方向へ向かいますように。

ネタバレでしたが、まだ見ていない方は機会があれば見てみてください。

では、また。

コメント